【障害年金を知る①】どのような症状が対象になる?~新規受給決定者の約7割が精神の傷病~

障害者手帳を取得したから、障害年金がもらえるのでは?

そう考えて、障害年金について調べて請求を検討されている方が多いのではないでしょうか?この記事では障害年金の請求をする前に知っておきたい以下の3点について解説します。

①どのような症状が障害年金の対象となるのか?

②自分は請求ができるのか?

③実際請求して、障害年金の受給に至る人はどれくらい?

最後に、請求にあたっての留意事項をまとめています。

目次

① どのような症状が障害年金の対象となるのか?

まず知っておきたいことが、障害者手帳を持っている=障害年金が受給できる、ではありません。1級の障害者手帳を持っていても年金に該当しない場合もありますし、逆に障害者手帳を持っていなくても、年金が受給できる可能性があります。

また、手帳の等級=障害年金の等級ではありません。障害者手帳とは全く別物です。

では、どのように障害年金該当・等級が決まるのか?というと、傷病名ではなく、傷病による日常生活への影響度合いで判断されます。

【障害年金に該当する状態】

| 等級 | 状態 |

| 1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態。 入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られる。 |

| 2級 | 日常生活に支障があり、労働によって収入を得ることができない状態。 家庭内の軽い活動はできるが、活動の範囲が病院内・家屋内に限られる。 ※人工透析を受けている場合は2級相当 |

年金を請求する傷病で初めて病院を受診した日(初診日といいます)が、厚生年金に加入している期間(=会社員在職中)だった場合は、上記に加えて3級という等級があります。

| 等級 | 状態 |

| 3級 | 日常生活にはほとんど支障はないが、働くにあたっては制限がある状態。 (仕事内容が限られる、配慮を受けた環境下で働いているなど) |

| 該当する傷病 | 人工関節、人工肛門・新膀胱の造設、尿路変更術の実施 ペースメーカー・ICD・人工弁の装着など |

② 自分は年金が請求できるのか?

請求にあたって重要となるのが、その傷病で初めて病院を受診した日=初診日です。

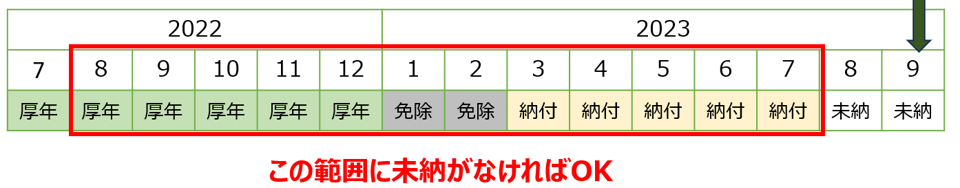

まず初診日の前日時点で、これまできちんと保険料を納付してきたか?という保険料納付要件が問われます。初診日の時点でまだ納付期限が到来していない月(初診日の2か月前)を起点として、直近1年間で保険料の未納がないことが条件となります。

例えば2023年9月3日が初診日だった場合は、2022年8月~2023年7月までの間、未納がなければ問題ありません。ただし、実際に保険料を納付した日、免除の申請を行った日が初診日以降の日付だった場合は、納付要件を満たしません。

何らかの事情により、直近1年間で未納があったという場合も、初診日2か月前までの加入期間全体を分母として、3分の2以上の納付月数があれば納付要件を満たすことができます。

そして、この初診日の時点で加入していた年金制度によって請求できる年金の種類が異なります。以下表のとおり、初診日が会社員在職中にあった場合に該当する障害厚生年金の方が3級という等級があり、受け取れる年金額も障害基礎年金より高額となります。

| 初診日加入制度 | 請求できる年金 | 受給条件 | 補足 |

| 厚生年金 (会社員) | 障害厚生年金 | 3級以上に該当 | 2級以上に該当すると、障害基礎年金もあわせて受給できる |

| 国民年金 (会社員以外) 自営業・学生・無職など | 障害基礎年金 | 2級以上に該当 |

③実際請求して、障害年金の受給に至る人はどれくらい?

令和5年度に新たに障害年金の申請をして、認定・支給された件数は133,614件(障害基礎年金:81,957件/障害厚生年金:51,657件)です。

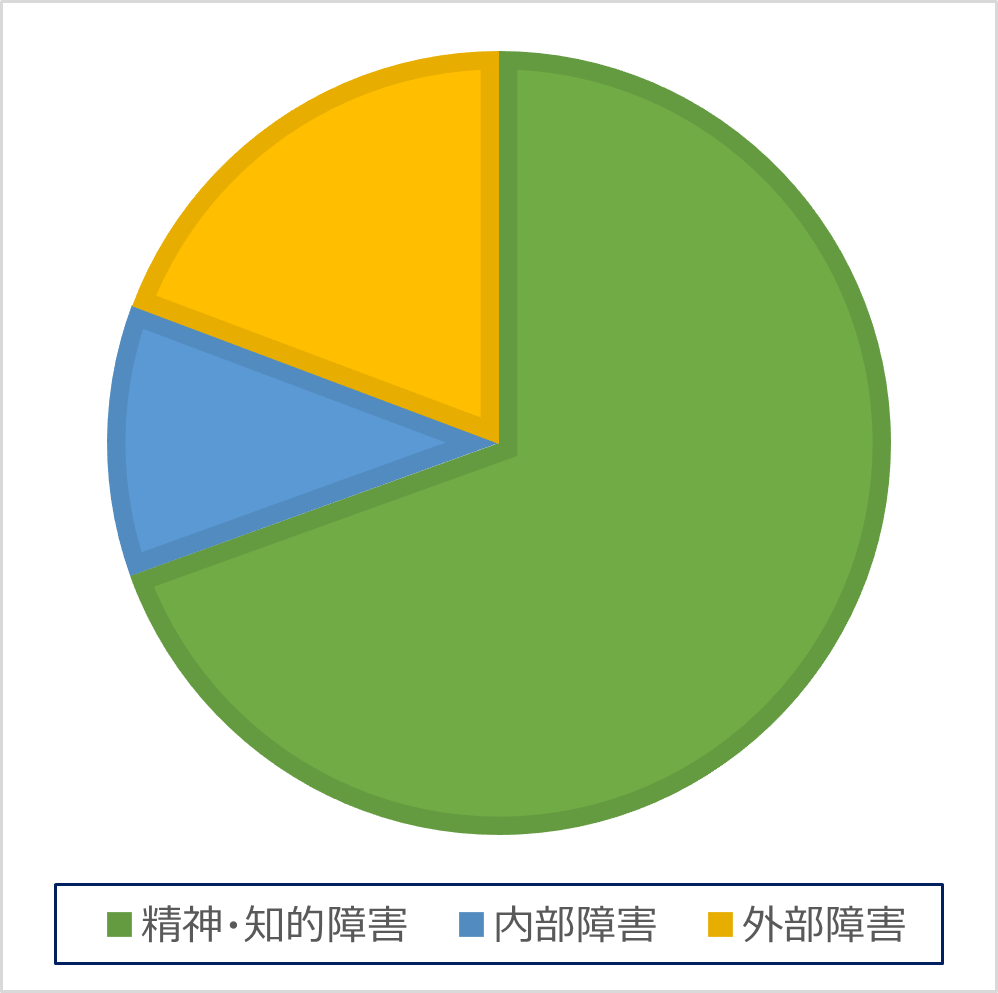

「障害」というと、目や耳・肢体が不自由というイメージがあるかもしれませんが、内訳は以下の通り、実際認定された件数は診断書の種類別にみると、精神の傷病が99,096件と最も多く、69.5%を占めます。

診断書種類別件数割合

| 精神障害・知的障害 | 69.5% |

| 内部障害 (呼吸器疾患、循環器疾患、腎疾患、肝疾患 糖尿病、血液・造血器・その他) | 11.2% |

| 外部障害 (目、聴覚、肢体) | 19.3% |

次に、精神障害・知的障害/内部障害/外部障害別に、実際請求した人は何級に該当したのか?という観点で紹介します。こちらには請求したものの非該当で受給に至らなかった分も含まれています。

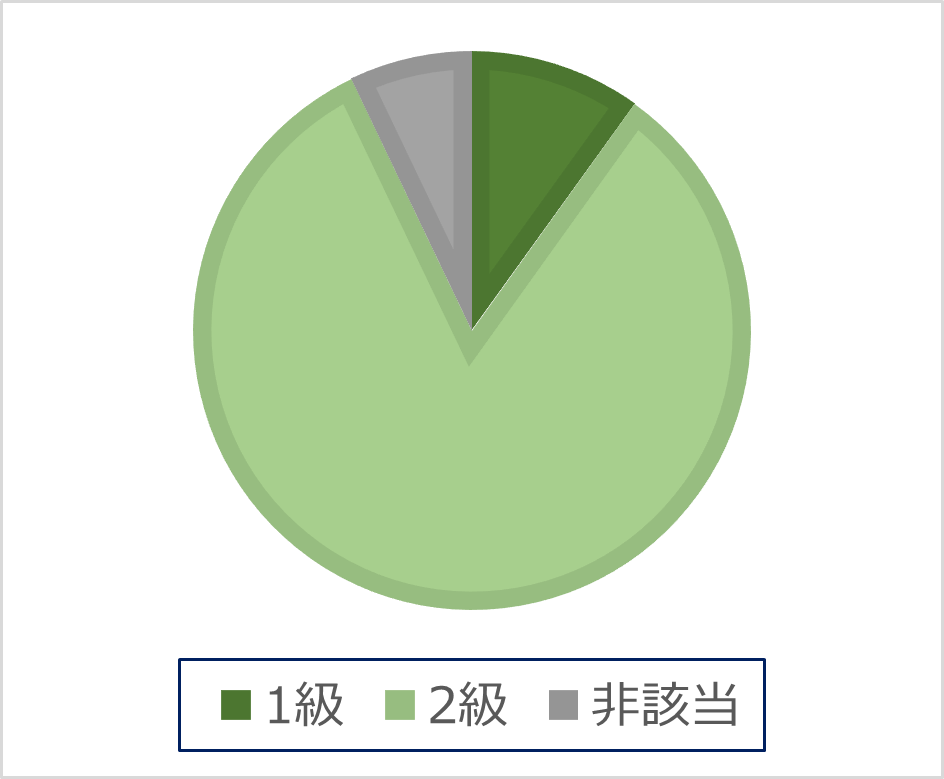

精神障害・知的障害

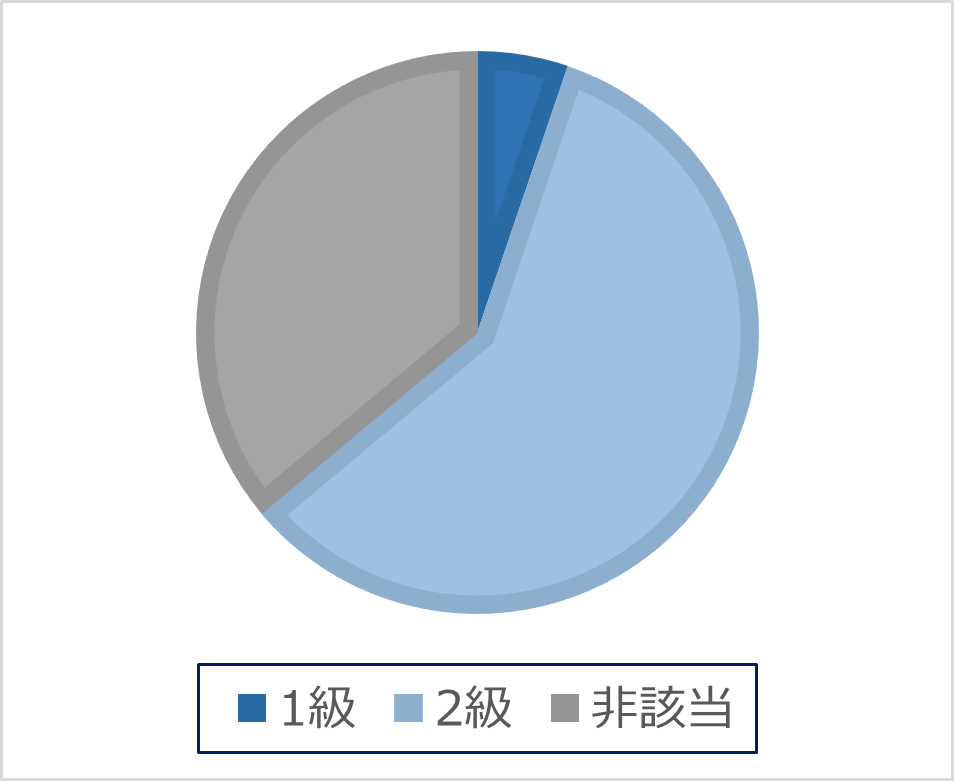

【障害基礎年金】

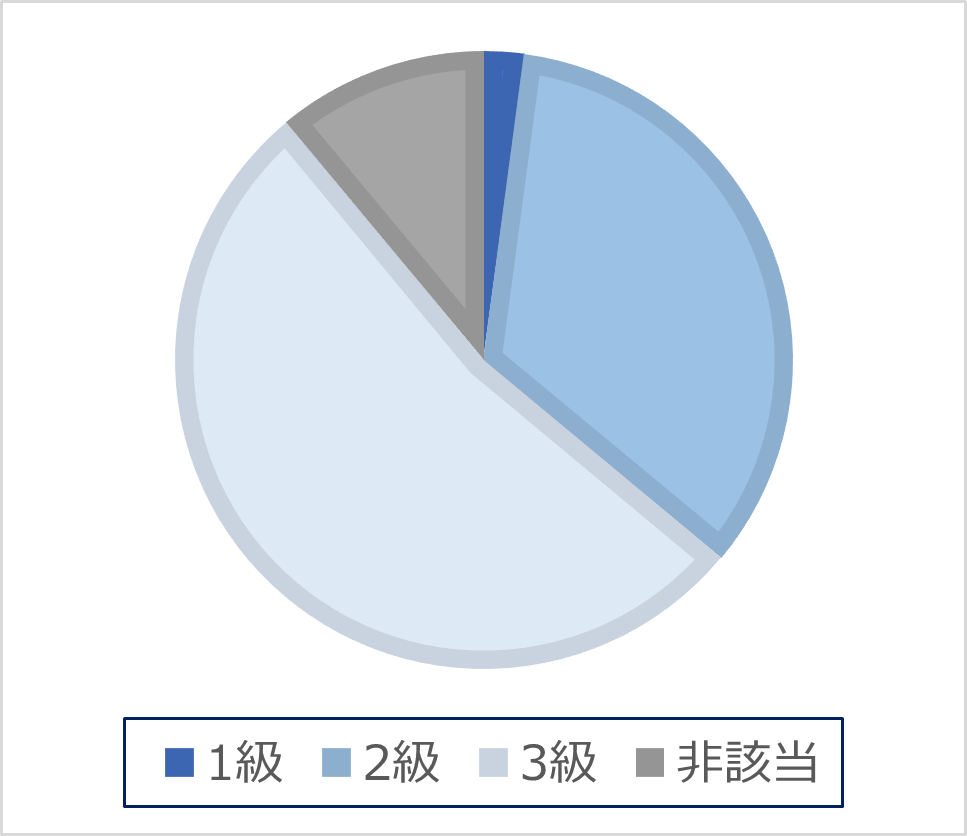

【障害厚生年金】

非該当となる方は10%未満で、障害基礎年金の請求をされた方の多くが2級に該当、障害厚生年金の請求をされた方は、2級もしくは3級に該当する方が半分ずつという状況です。

内部障害

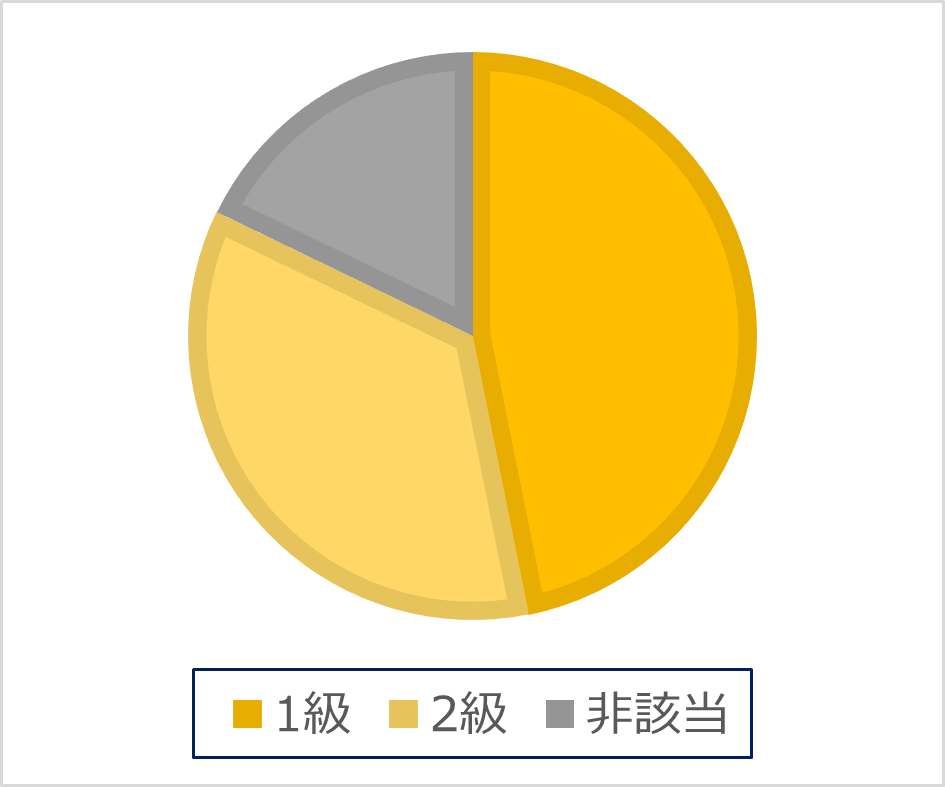

【障害基礎年金】

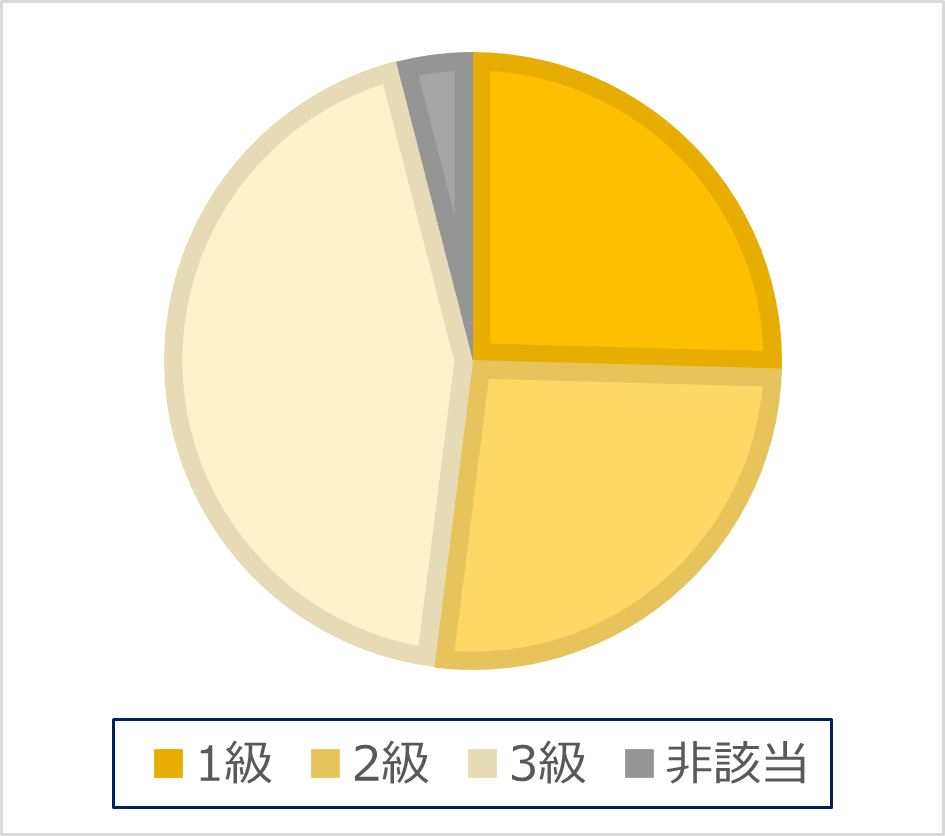

【障害厚生年金】

障害基礎年金においては、4割弱の方が非該当となっています。障害厚生年金においては、半分以上の方が3級該当です。「人工透析を受けている」という状態で2級相当なので、人工透析を機に請求されることが多いです。

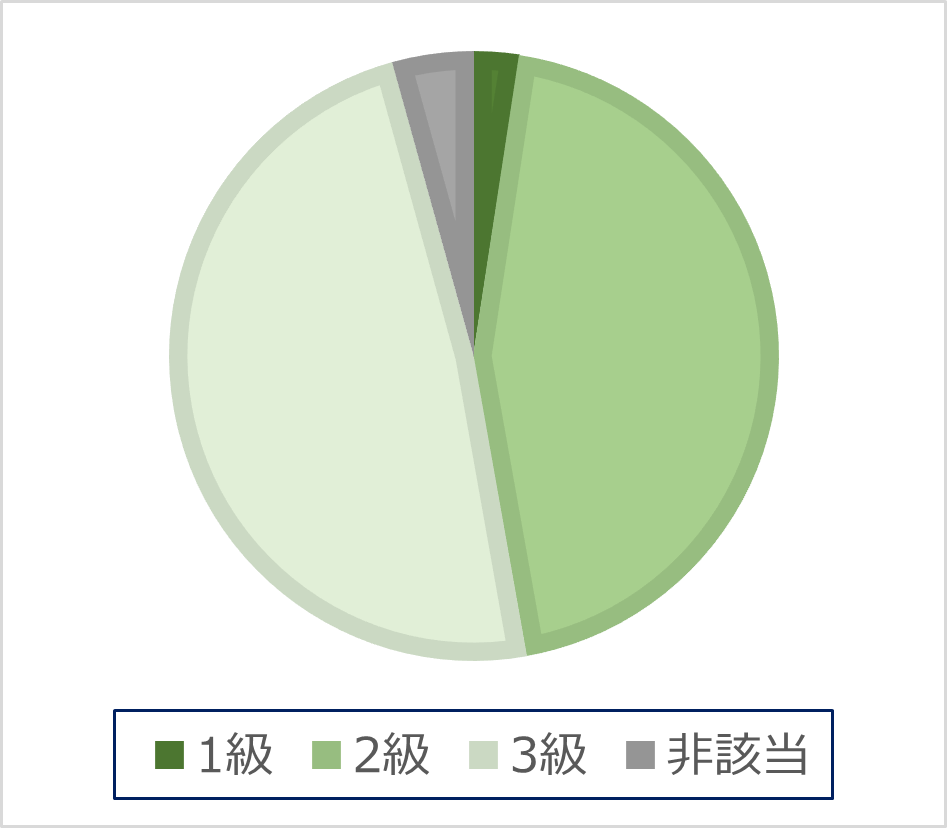

外部障害

【障害基礎年金】

【障害厚生年金】

精神障害、内部障害と比べて1級に該当する割合が高くなっています。障害厚生年金においては、3級に該当する方の割合が最も高いです。

視力や聴力は障害年金に該当する基準・検査数値が明確に提示されているので、検査結果によって請求をされるケースが多いです。

障害年金の請求にあたっての留意事項

このように、データを見ると請求をすればかなり高い確率で障害年金が受給できるのかな、と思われるかもしれません。

しかし、この請求者の母数には、保険料の納付要件を満たさず請求自体できなかった方や、納付要件は満たしているものの、手続きに挫折して書類一式の提出に至らなかった人は含まれていません。年金事務所に相談に行ったものの、

◆説明を受けたけれど自分にはよくわからなかった

◆何を用意したらいいか理解できない/わからない

◆自分で書類を作成したり、書類をそろえる気力・体力がない…

といった理由から、請求手続き完了に至らない方も多くいらっしゃいます。

視力や聴力のように明確な基準が提示されている傷病は、検査結果でご自身の状況を正しく伝えることができますが、それ以外の傷病は「日常生活においてどの程度影響があるか?」を書面で正しく伝える必要があります。

障害年金に該当・認定に至るには、制度や審査基準を正しく理解し、必要な書類を揃え、自身の症状を文書でしっかりと伝えることがポイントとなります。

ご自身で請求手続きをされる場合のポイント、社会保険労務士に依頼するメリットを以下の記事で紹介していますので、あわせてご覧ください。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。